歌とともに育った少女時代 ― 音楽的素養のルーツ

鈴木愛理さんは、1994年に千葉県で生まれました。父はプロゴルファーの鈴木亨さん、母も元ゴルフ選手というアスリート一家に育ちましたが、愛理さん自身は幼い頃から音楽への関心を強く抱いていました。特に歌に関しては、周囲の大人たちが驚くほどの音感と音域を持っていたようで、後の運命を導くきっかけになりました。

2002年、わずか8歳で「ハロー!プロジェクト・キッズ オーディション」に応募。当時の審査員の記憶にも残るほど、子どもとは思えない音程の正確さと表現力を発揮しました。結果、見事に合格し、ハロー!プロジェクトの一員として芸能活動をスタート。ここから、彼女の音楽人生は本格的に始まります。

デビュー当初はグループでの活動が主でしたが、関係者の間では早くから「歌に特化した逸材」として評価されていました。この時期に学んだ基本的なボーカルテクニックと、幼い頃から培われた“音楽に耳を澄ませる感覚”は、後の彼女の大きな武器になります。

音楽を単なる職業としてではなく、日々の暮らしの中に息づかせていた鈴木さん。歌うことが喜びであり、自己表現であり、生き方そのものだった――そんな素地が、彼女の原点にはあります。

天性のボーカリスト、℃-ute時代の挑戦と確立

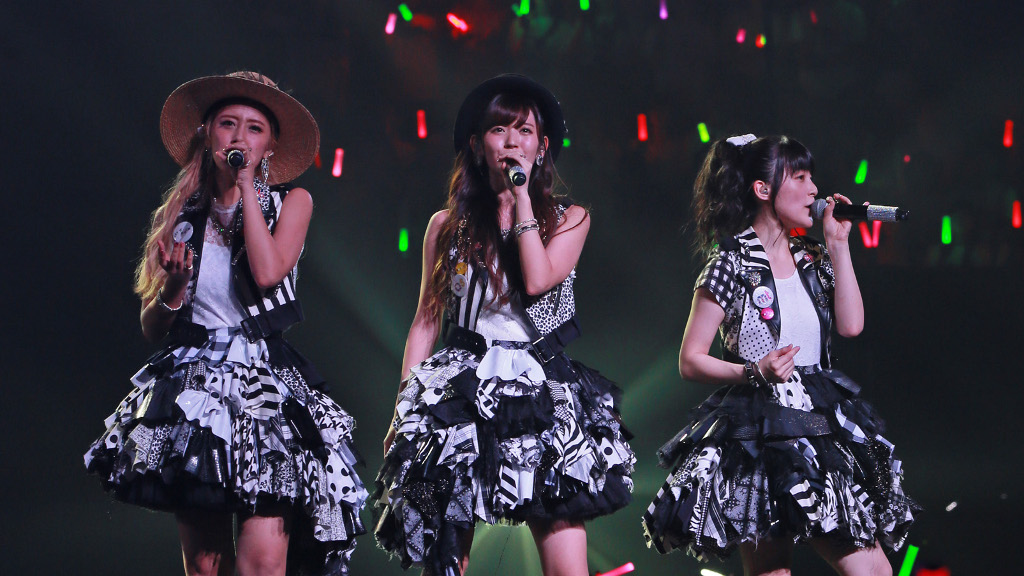

2005年、鈴木愛理さんはハロー!プロジェクト・キッズから選抜され、新たに結成されたアイドルグループ「℃-ute(キュート)」のメンバーに抜擢されました。小学生から高校生にかけての10代の多感な時期を、鈴木さんはこのグループで過ごすことになります。

℃-uteはデビュー当初から実力派の若手グループとして注目され、ダンスパフォーマンスと共にボーカルの質の高さでも評価されてきました。中でも鈴木さんはセンターポジションを担い、グループの顔として多くの楽曲でメインボーカルを担当。アイドルの枠にとどまらない、まっすぐで伸びやかな歌声は、ファンだけでなく音楽関係者の間でも「抜群の安定感」「アイドル界屈指の歌唱力」と高い評価を受けていました。

また、彼女の歌唱には「楽曲の世界観に寄り添う」姿勢が常に感じられました。恋愛をテーマにしたバラードでは繊細な感情を丁寧に乗せ、ダンスナンバーではエネルギッシュに声を弾ませる。その表現の幅広さは、年齢を超えて音楽ファンの共感を呼びました。

℃-ute時代の後半には、グループとしてもパリや台北、メキシコなどで海外公演を行うなどと新たな舞台に挑戦。鈴木さん自身も、より確かなボーカリストとして進化を遂げていきます。2017年に℃-uteが解散した際、「この声を、もっと多くの場所で届けたい」と語った彼女の言葉には、10年超のキャリアを経てなお広がり続ける音楽への情熱がにじんでいました。

Buono!で開花したロック魂と音楽的多面性

鈴木愛理さんの音楽的な幅広さを決定づけたもうひとつの活動が、ガールズユニット「Buono!(ボーノ)」です。2007年にテレビアニメ『しゅごキャラ!』の主題歌を担当するために結成されたこのユニットは、℃-uteの鈴木愛理さん、Berryz工房の嗣永桃子さんと夏焼雅さんによって構成され、ハロプロ内でも異色の存在となりました。

Buono!の楽曲は、それまでのアイドル楽曲とは一線を画す、本格的なロック・ポップス路線。ギターリフの効いたバンドサウンドを基盤にした楽曲群の中で、鈴木さんのボーカルはひときわ力強く、エモーショナルに響きました。ロックバラード「初恋サイダー」や、疾走感あふれる「Kiss! Kiss! Kiss!」などで披露されたハイトーンと切なさを共存させる歌声は、「アイドルボーカルの域を超えた」と評価されることも多く、彼女の歌手としてのイメージを大きく広げました。

また、Buono!はライブ活動においても、専属の生バンド編成での公演を行うなど、より音楽性を重視したスタイルを採用。ロックフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」への出演を果たすなど、アイドルファンにとどまらない支持を集めるユニットとなりました。鈴木さん自身も、Buono!での経験を「音楽を“聴かせる”ことの面白さを知った原点」と語っており、表現者としての自覚を深める大きな転機となったことがうかがえます。

2017年に一夜限りのラストライブで活動を終了したBuono!ですが、その“ロックとアイドルの融合”という精神は、のちの鈴木愛理さんのソロ活動にも色濃く息づいています。

ソロアーティストとしての再出発と飛躍

2018年6月、鈴木愛理さんはソロアーティストとしての第一歩を踏み出しました。℃-uteとBuono!という長年のグループ活動を経て、満を持して発表されたソロデビューアルバム『Do me a favor』は、ポップス、ロック、ジャズ、エレクトロなど多彩なジャンルが共存した意欲作となりました。自身の嗜好と歌唱力を最大限に生かすべく、ジャンルの枠にとらわれない表現を模索したこのアルバムは、音楽評論家からも「アイドル出身とは思えない自由度の高さ」「高い音楽的完成度」と称賛されました。

特筆すべきは、ソロデビューからわずかヶ月後の2018年7月に、ソロで日本武道館公演を成功させたことです。このステージでは、アイドル時代の代表曲をアレンジして披露しつつ、ソロアーティストとしての新曲も多数パフォーマンス。13着の衣装チェンジと生バンドを率いた本格的な構成で、全編を通して“鈴木愛理の音楽”を提示しました。アイドルとしての延長ではなく、ひとりのアーティストとして立つという強い覚悟が、ステージの細部にまで感じられた一夜となりました。

また、等身大の言葉で音楽への思いや創作の裏側を発信する姿が共感を得る魅力となっています。「距離の近さ」だけでなく、「作品への真剣な向き合い方」を見せることで、ファン層の裾野は広がりを見せました。

ライブにおいては、ボーカルの力を最大限に引き出すセットリスト構成や、歌詞の感情を丁寧に届けるステージングが評価され、アリーナクラスの会場でも一体感を生み出す力を持つ稀有な存在として注目されました。音楽的にも表現的にも、“元アイドル”という枠を脱ぎ捨てた鈴木愛理さんの姿が、ここからはっきりと輪郭を持っていきます。

ジャンルを越える表現者としての現在地 ― アニソン、ジャズ、コラボワークへ

ソロとしての基盤を築いた鈴木愛理さんは、近年ますますジャンルの垣根を超えた活動を展開しています。特に2023年以降、アニソンやジャズといった分野にも積極的に挑戦し、その表現力の豊かさが新たな支持を呼んでいます。

注目を集めたのが、テレビ朝日公式YouTube「アニソンカバーでしょでしょ」への出演です。ここではアニソンの名曲をライブ形式でカバー。鈴木さんはこの企画において、原曲の雰囲気を大切にしながらも、自分自身の声質や表現を丁寧に織り込んでおり、コメント欄には「愛理の声が楽器のように響く」「懐かしさと新しさが同居している」といった絶賛の声が多数寄せられました。

また、J-POPアーティストとのコラボレーションなど、多様なステージでその存在感を発揮。多様なアーティストとの共演で即興性の高いアレンジにも対応できる技術力と表現の柔軟性を証明しました。アイドル出身という出自を超えた“音楽家”としての姿が、今の鈴木愛理さんには確かに宿っています。

さらには、世代やジャンルを超えて尊敬される存在として、若手アーティストとの共演も増加。彼女のパフォーマンスを目の当たりにした後輩たちが、「あの人のようになりたい」と語る場面も少なくありません。かつて自身がロールモデルを追いかけていたように、今や誰かの憧れとなる立場へと成長しているのです。

その歌声は、どんな楽曲でも“鈴木愛理の音楽”に染め上げる力を持ち、どこまでも自由に、そしてしなやかにジャンルを横断しています。

“鈴木愛理”という音楽ジャンル ― 声の可能性を信じ続けて

長年にわたり、アイドル、ロックシンガー、ソロアーティストとして多様な音楽に携わってきた鈴木愛理さん。現在では、彼女自身が“ジャンル”そのものになりつつあります。どんな曲を歌っても、「鈴木愛理の歌」になる。それは、単なる技術の高さではなく、彼女が一曲一曲に心を込め、歌に生きることを選び続けてきた証です。

鈴木さんは自身の声について、「武器でもあり、悩みでもある」とかつて語っていました。幼いころから褒められてきたその声に対して、時にコンプレックスを感じ、なんでも器用に表現できてしまうが故に「鈴木愛理らしい歌声とは何か?」「どう活かすべきか」を悩み抜いた過去もあります。しかし、そうした迷いや試行錯誤こそが、彼女を表現者として成長させたと言えるでしょう。

2020年代に入ってからの彼女の姿勢は、よりしなやかで自由なものへと変化しています。SNSやライブ配信などを通じて、音楽活動の裏側や率直な想いを発信することで、ファンとのつながりもより強く深いものとなりました。「伝わる歌」を目指す姿勢はぶれることなく、音楽に対するひたむきさがファンのみならず同業者からも高く評価されています。

近年では、「歌うことで誰かの心に寄り添いたい」「声の力を信じている」と語ることも多くなり、その発言からは“歌手・鈴木愛理”としての確固たる覚悟がうかがえます。過去の経験や痛みを糧に、ただ上手に歌うのではなく、真に“届く歌”を探し続けるその姿勢は、まさに彼女ならではのものです。

音楽性、表現力、ライブパフォーマンス、そして声の持つ力――それらが有機的に融合し、今や“鈴木愛理”という名前そのものがひとつのジャンルを形成している。これから先も、ジャンルを超えて多くの人の心に響く歌を届け続けてくれるに違いありません。

コメント