はじまりの一歩は、カチンコの音とともに

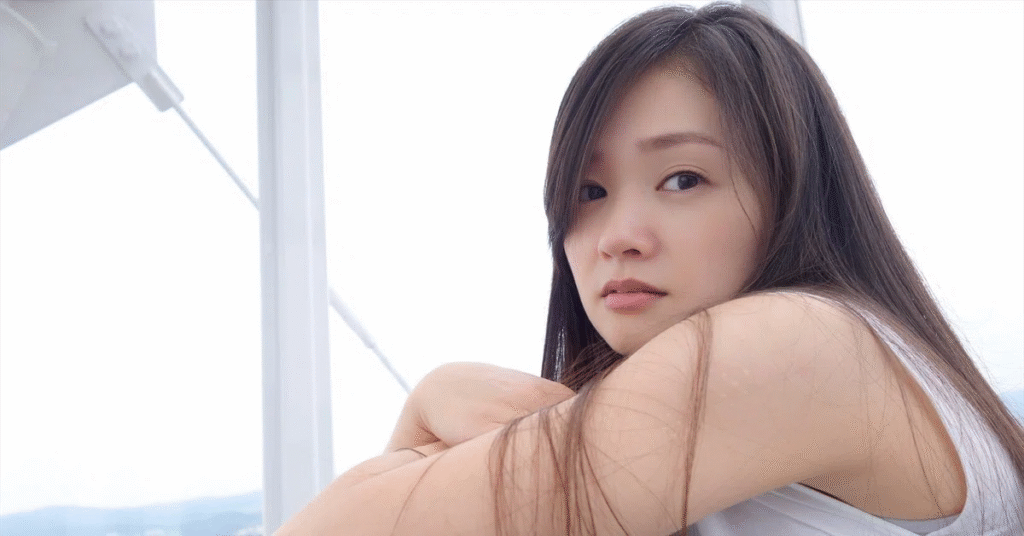

「最初は“出る側”なんて考えたこともなかったんです。私は、ただ“撮る側”の人間だったから」

「俳優にはなりたいと思わなかったけど、“映画の中にいたい”とはずっと思っていました。現場の空気とか、撮影の緊張感とか、全部に惹かれていて……でも、自分が出るなんて、無理だと思ってたんです」

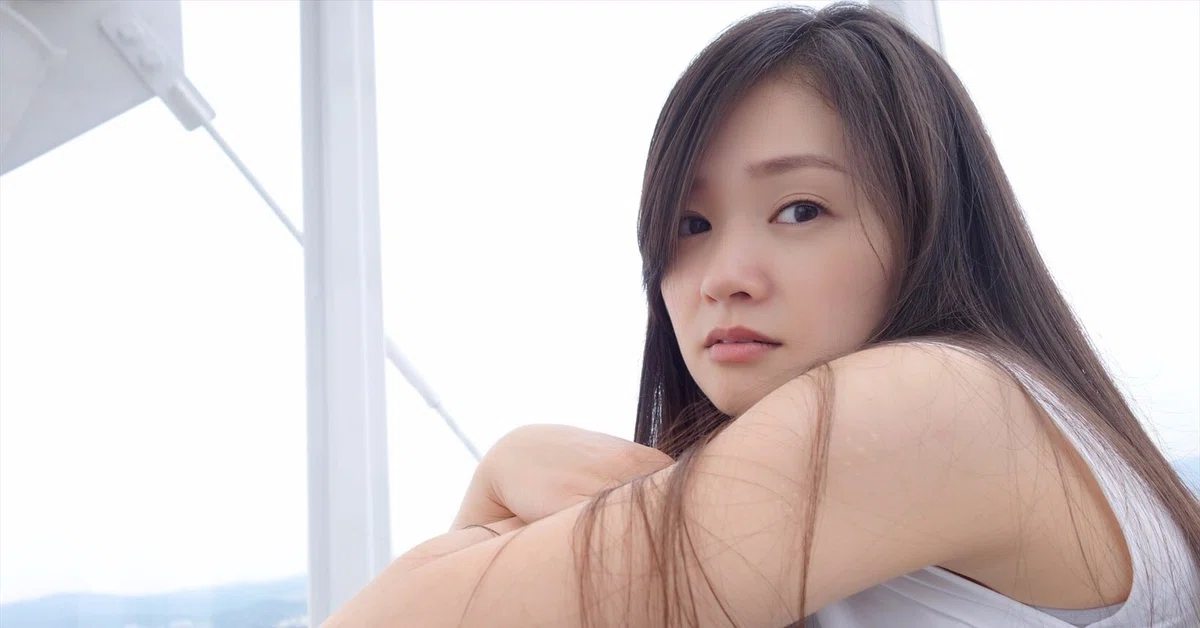

彼女が映画の世界に足を踏み入れたのは、女優としてではなかった。助監督──いわゆる映画スタッフのひとりとして、現場の裏側を支える役割から始まった。当時の彼女は、まだ10代後半。進路に悩みながらも、「映画が好き」という気持ちだけを頼りに、映画学校の門を叩いた。

最初の現場は、小さな自主映画だった。スタッフも限られた人数で、照明を持ったり、美術を運んだり、スケジュール管理を任されたり。“助監督”というと格好よく聞こえるが、実際は、現場をまわすための裏方の要。誰よりも早く来て、誰よりも最後に帰る。ときには泥だらけになって、走り回る毎日だったことは容易に想像できる。

けれど、彼女はその生活を「すごく好きだった」と話す。

「目立たないけど、現場に“必要とされてる”感じがすごくあって。それが嬉しかったんですよね。誰かが『ありがとう』って言ってくれるたびに、自分がここにいていいんだって思えたんです」

だが、そんな彼女に、あるとき転機が訪れる。ある短編作品で、エキストラが足りなくなったときのこと。現場を仕切っていた監督が、彼女に声をかけた。

「ちょっと、この制服着てみてくれる?」

急な代役だった。セリフもない、ほんの一瞬のシーン。だけど、それが、沙倉ゆうのが“カメラの前に立った”最初の瞬間だった。その一歩が、彼女の人生を少しだけ動かしはじめる。助監督として働く中で、別の監督から「芝居をやってみない?」と誘われるようになった。最初は断っていた。でも、“現場に役立てるなら”という思いで、数シーンだけ演じたこともある。

「最初の頃は、“沙倉さんなら雰囲気があるし、頼みやすい”って感じだったと思います(笑)。だけど、だんだん『演技って、面白いかも』って気持ちが芽生えてきて。現場で見てきた俳優さんたちのすごさが、より深く分かるようになったというか」

彼女の演技は、“正統派の女優”とは少し違っていた。決して大きな声ではないし、泣きの芝居も派手ではない。だけど、カメラが回ると、その場の空気を変える不思議な存在感があった。

「嘘をつかない芝居」「素でいることが上手な人」──そんな言葉で表されることもあった。

それはきっと、彼女が長い時間を“裏方”として過ごしてきたからだろう。

人を支え、段取りを回し、空気を読んで動く。それが日常だった彼女にとって、「演じること」は何よりも自然な行為だったのかもしれない。

『侍タイムスリッパー』での出演が決まったとき、彼女は、撮影スケジュールの管理もしていたという。自分の出番だけでなく、俳優全員の動きも把握していた。

「ちょっと変な話ですけど、誰よりも“私の出番の撮り方”が分かってたかもしれません(笑)」

その言葉に、彼女らしさがにじむ。

助監督として映画を支えながら、女優としても役を生きる――そんな二重の立場は、簡単なことではない。だが、彼女はそのどちらにも、真摯に、そして誠実に向き合っていた。

映画の世界に入ってから、何年も“裏方”で働き続けてきた彼女。

けれどその日々こそが、今の“沙倉ゆうの”をつくっている。

静かだけれど、芯の強い存在感。画面の中でも、現場の隅でも、彼女はいつも“ちゃんとそこにいる”。

──カチンコの音とともに始まった、彼女の物語は、今まさに続いている。

舞台裏のヒロイン──誰よりも映画を知っている彼女

ある日、彼女はカチンコの前に立っていた。

その手つきは慣れていて、迷いがない。彼女の隣にいた新人スタッフが小声で言った。

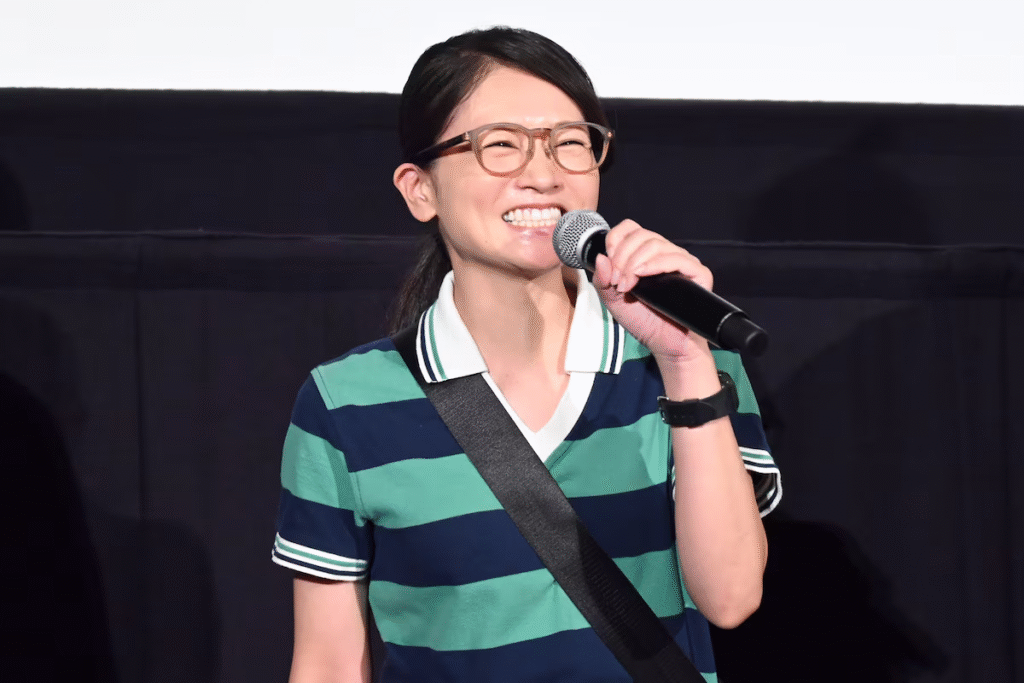

「沙倉さんって、女優なのに、助監督のことも完璧なんですよ」

『侍タイムスリッパー』の撮影現場。彼女は“ヒロイン役”で出演しているにもかかわらず、スケジュール表やセットの段取り、撮影の流れまでを把握していた。いや、把握しているどころか、現場を動かしていたと言ってもいい。

映画の現場には、役割ごとの“領域”がある。俳優、演出部、美術、照明、録音、衣装、メイク、撮影……そのすべてが専門職であり、誰もが自分の担当に集中している。だからこそ、「俳優」が「助監督」のように全体を把握して動くことは、ほとんどない。

けれど沙倉ゆうのという人間は、それを自然にやっていた。

「演じるときも、“今この現場がどうなってるか”っていうのを、つい考えちゃうんです。ライトがどこにあるかとか、カメラのフォーカスがどこに来るかとか」

そんな彼女の“助監督目線”は、芝居にも深みを与える。自分の芝居だけではなく、現場全体を感じながら動く。だからこそ、無駄がない。見せ方を理解している。言い換えれば、それは“スタッフが最も信頼する俳優”だった。

「このあと、◯番のカメラが右からパンしてくるから、ちょっと左に身体をずらしてあげると綺麗に映るかも」

それは助監督がすべき説明だった。けれど、現場はバタバタしていて、その“誰か”がいなかった。

代わりに動ける人間は、彼女しかいなかった。それを“自然に”やれる。それが、沙倉ゆうのという人だ。もちろん、そこには長年の経験がある。

彼女は、学生時代から数えて10年以上、映画現場に関わり続けている。撮影中のトラブルや天候の変化、機材トラブル、スタッフ間の調整、俳優のコンディションの管理……。助監督という仕事は、言ってしまえば「全部担当」でもある。

彼女の知識と対応力、そして現場を読む力は、“キャリア女優”としてのそれではない。

“映画をつくる人間”としての本能に近い。

“現場に調和をもたらす人”。そんなふうに、プロデューサーが彼女を表現したことがある。

それは、誰にでもできることじゃない。長年、裏側を支えてきたからこそ、人の苦労もわかる。目立ちたい気持ちよりも、作品を良くしたいという思いが勝っている。それに、彼女は気づかれない努力をする人でもある。

現場入りの前日には、他のキャストの動きをすべて把握してメモを取る。

撮影に使う道具の配置をチェックして、自分の動線が被らないように調整する。

セリフが少ないシーンでも、監督が狙っている“空気”を読み取って、自分のテンションを変えていく。

『侍タイムスリッパー』の現場で、沙倉ゆうのは“ヒロイン”として立っていた。

けれど同時に、“助監督”として走り回ってもいた。いや、もしかしたらその境界線は、もうとっくに消えていたのかもしれない。

彼女にとって映画とは、演じることでも、演出することでもなく――**「生きることそのもの」**だった。

「誰かの代わり」ではなく、「自分の声」で演じる

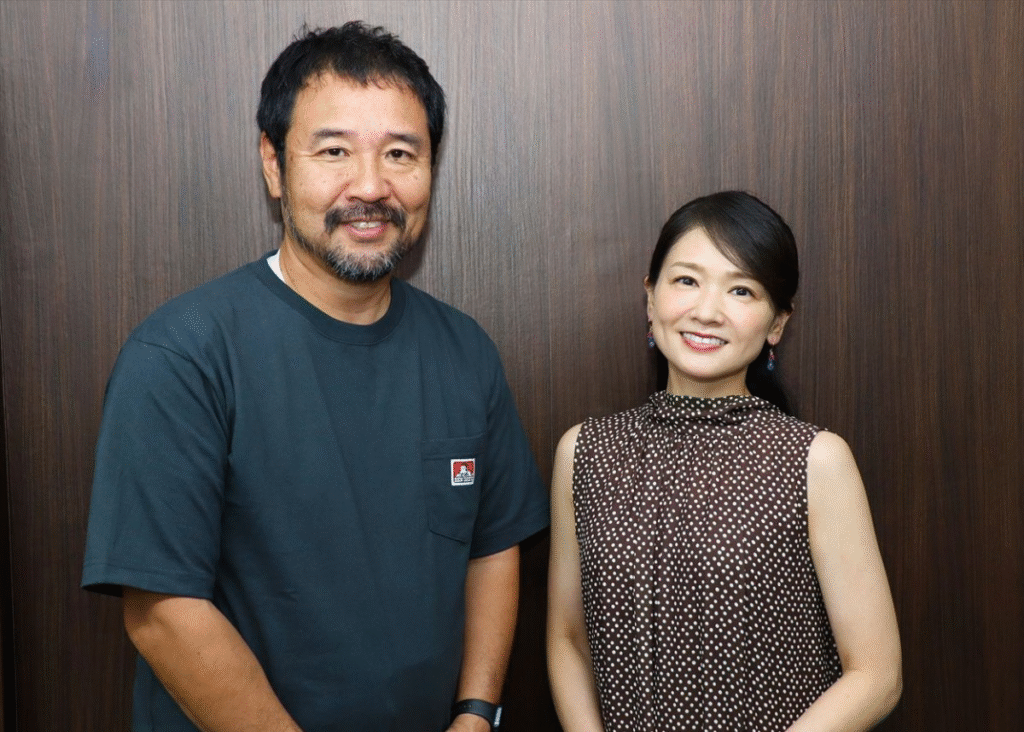

沙倉ゆうのが『侍タイムスリッパー』でヒロイン・優子を演じたことは、現場でも話題になった。元々、彼女はスタッフとして参加しており、助監督や制作部の役割を担っていた。そのため、配役は当初から決まっていたものではなかった。

だが、撮影開始直前にヒロイン役のキャスティングに変更が生じた。その際、現場の監督が沙倉の動きや佇まいを見て「芝居ができる」と判断。代役としての起用ではあったが、現場では「代わり」という認識ではなく、あくまで「選ばれた」と捉えられていた。

彼女自身、演技経験が豊富というわけではない。ただ、映画制作の現場で多くの俳優の演技を見続けてきた経験が、自然な表情やリアクションに活かされていたとされる。現場スタッフからは「リアルな表情が出せる」「細かい演技ができている」という声も多く、結果的に作品における存在感は大きかった。

特に注目されたのは、セリフの少ない場面での“間”や“沈黙”を使った表現だ。これは意図的な演出ではなく、彼女自身の判断によるものだったと関係者は語っている。演出の意図を深く理解し、監督の要求を的確に汲み取る力は、助監督として培われたものだった。

沙倉はインタビューでこう語っている。

「私はプロの女優ではありません。でも、現場で大切なのは“自分に何ができるか”を考えて動くことだと思っています。演じる立場になっても、その意識は変わりませんでした」

この姿勢は、キャストとスタッフ両方の視点を持つ彼女ならではのものだった。

芝居に正解はないが、現場に求められる“信頼”や“理解力”が彼女の演技に反映されていたのは確かである。

一部の視聴者や関係者からは、「女優として今後も出演してほしい」という声も上がっている。だが本人は、今後について明確な進路は語っていない。ただ、「映画に関わり続けたい」という意思は強く持っているという。

「誰かの代わり」ではなく、「自分だからこそできること」。

それが彼女の芝居を通じて現場に伝わった価値であり、存在意義であった。

「裏方」で積み重ねた経験と、映画に対する意識

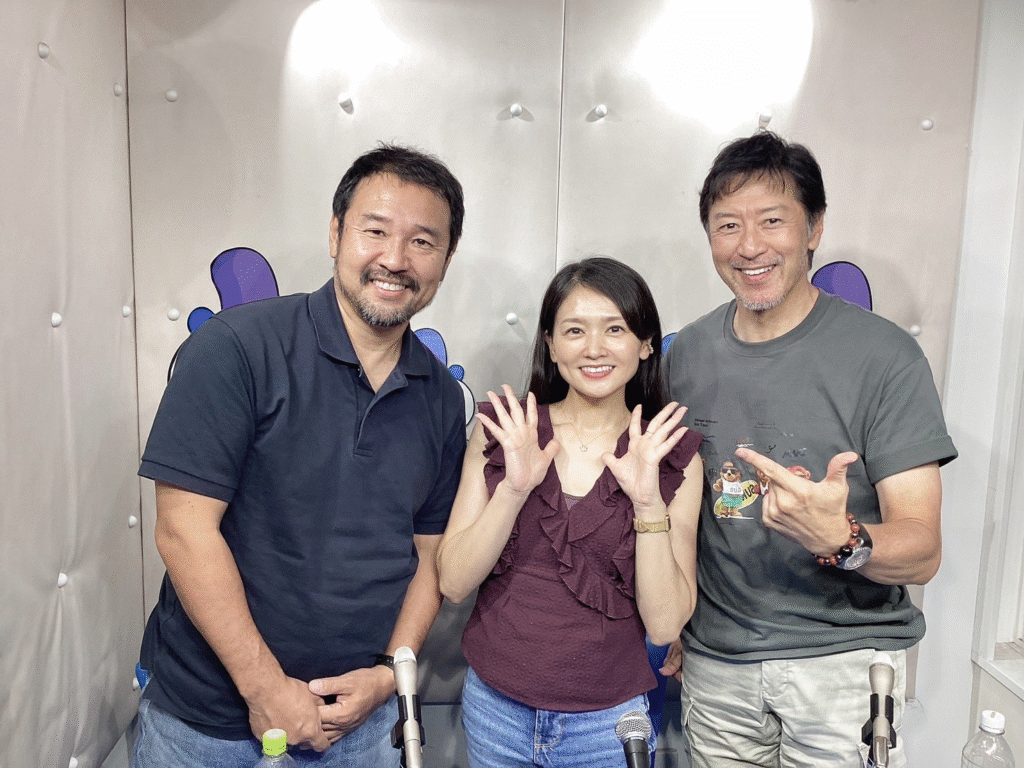

沙倉ゆうのは、長年映画制作の現場に関わってきた人物である。

役職は主に助監督や制作進行。撮影現場での段取りやキャスト・スタッフの調整、現場管理など、多岐にわたる業務を担当してきた。

本人はこれまで、表に出るタイプの人間ではなかったと語っている。

しかし、彼女を知るスタッフや監督たちの間では「段取り能力が高く、俳優との意思疎通もスムーズ」「現場全体の流れを把握して動ける人」という評価が定着している。

『侍タイムスリッパー』では、最初は制作スタッフとして参加していたが、結果的にヒロイン役を務めることになった。このようなケースは業界でも珍しいが、それが可能だったのは、彼女が普段から「現場を止めないためにどう動くか」を意識してきたからだ。

現場関係者によると、彼女はスタッフであると同時に、俳優の動きにも常に注目していたという。カメラのアングル、照明、台本の流れ、演出意図──それらを俯瞰して理解する力が、演技にも自然に活かされた。

彼女は、撮影現場で俳優たちがどのように表現を行い、どのように演出と向き合っているかを日々見てきた。

それは、学校で演技を学ぶのとは異なる“現場ベースの理解”だった。

沙倉はこう語っている。

「どんな立場でも、“映画にとって一番いい形”を考えて行動するのが基本です。演者になっても、その気持ちは変わりませんでした」

彼女が大切にしているのは、「正解を探す」のではなく、「作品全体を良くするために自分が何をすべきか」を考える姿勢である。これは、助監督時代に培われた判断力でもあり、プロの現場で重視される“信頼”の形でもある。

演技について専門的なトレーニングを受けてきたわけではないが、彼女が現場で吸収してきた実践的な知識は、通常の俳優養成とは別の意味で価値を持っていた。

役割を越えて──これからも「映画の中で生きる」

『侍タイムスリッパー』での沙倉ゆうのの出演は、あくまで現場の判断によって生まれた偶発的なものだった。

しかし、この経験は、彼女にとってひとつの転機となった。

現場では、スタッフと俳優のあいだには明確な役割の線引きがある。演じる人と支える人。その境界を越えることは通常はない。

だが、沙倉は今回、その“境界”を実際にまたいだ数少ない人物となった。

彼女が出演を通して示したのは、映画づくりにおいて役割が固定的である必要はないということだ。必要とされたとき、現場をよく知る人間が前に出て表現することも、映画のクオリティを高める一つの方法になり得る。

現場関係者の証言によれば、彼女は撮影が終わったあとも、自分の演技を振り返ることよりも「作品全体が成立していたかどうか」「現場が安全に回っていたか」を気にしていたという。スタッフとしての意識が、最後まで強く残っていたことがわかる。

映画制作は、監督や俳優だけでは成り立たない。照明、美術、録音、衣装──そして助監督。沙倉のように、普段はスポットライトが当たらないポジションにいる人々が支えることで、一本の作品が完成する。

現在、沙倉ゆうのが今後も俳優活動を続けるかどうかは明らかになっていない。

だが本人は、「これからも映画に関わり続けたい」という意志を周囲に伝えている。

現場を知り、演技も経験した彼女は、今後さらに幅広い形で映画制作に携わる可能性がある。

スタッフであり、俳優でもある──その境界を超えた経験は、今後のキャリアにおいて大きな強みになるだろう。

映画は、多くの人の手でつくられる。沙倉ゆうのはそのことを誰よりも理解している一人だ。

コメント