時の旅人が、時を超えて花開く

2024年初夏。まだ梅雨の名残を感じさせる雨の午後、ひとりの男がスクリーンに現れた。その姿は、時代劇でよく見る着流し姿の侍。だが、違和感がある。なぜなら彼が立っているのは現代の東京、雑踏のなか。スマートフォンの通知音、交通信号の音、誰かが落としたエコバッグ。そんな現代の騒音のなかで、まるで彼だけが時の狭間から現れたような、異物感とともに静かな光を放っていた。

映画『侍タイムスリッパー』。そのタイトルだけを見ると、B級タイムトラベル映画のような印象を与えるかもしれない。けれどそれは誤解だ。この映画は、「現代に迷い込んだ江戸の侍」が、自らの信念と時代の壁にどう抗い、どう受け入れ、どう生きるかを描いた、繊細で、そしてどこか切ない人間ドラマである。

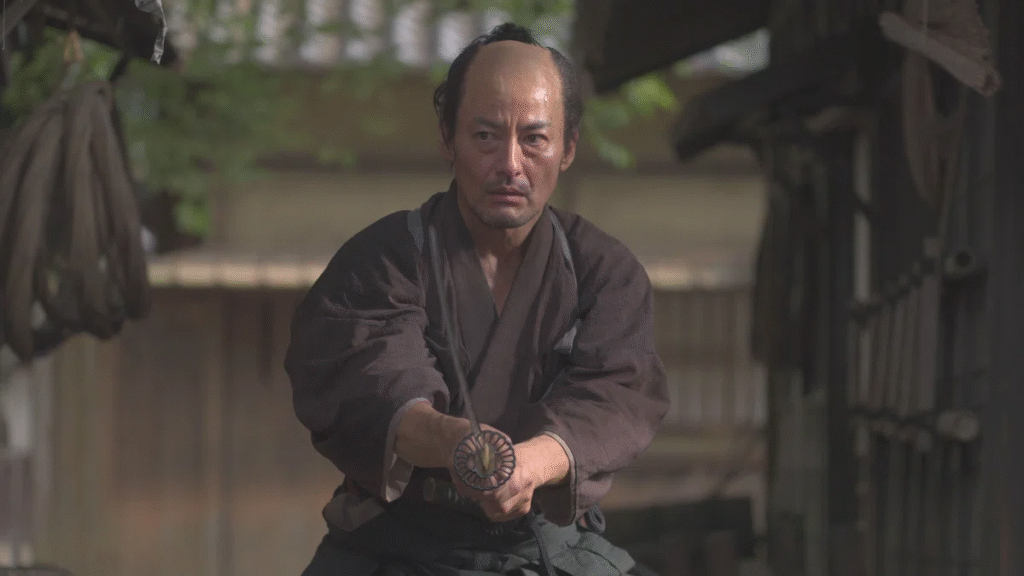

主演・山口馬木也(やまぐち・まきや)の魅力

その主人公・高坂新左衛門を演じたのが、山口馬木也。映画公開時点で俳優歴25年、主演は今回が初だった。遅咲きの花――そんな言葉がふさわしい。しかしその花は、土の中でじっくりと根を張り、誰よりも深く、誰よりも静かに、美しく咲いた。

『侍タイムスリッパー』は公開直後から口コミで火がつき、SNSでは《こんな侍、見たことない》《泣かされるとは思わなかった》《山口馬木也、こんな俳優だったのか》と話題が広がった。興行収入は予想を超え、後に日本アカデミー賞で主演男優賞にノミネート、ブルーリボン賞では最優秀主演男優賞を受賞した。

だが、山口自身はどこか“他人事”のように受け止めていたという。

「主演だからって何か特別なことをしたわけじゃないんです。現場はいつも通り、みんなと横並びで。むしろ“やっと、ここまで来た”という感じの方が強かったかな。自分の出番が多いのは不思議な感覚でしたけど(笑)」

そう笑う山口は、どこか少年のようでもあり、熟練の刀鍛冶のような気配も帯びていた。静かに燃えるような目の奥に、25年という歳月が宿っている。

静けさの中に、熱がある。

俳優・山口馬木也を語るとき、避けて通れないのが**「静けさ」**という言葉だ。大声で叫んだり、感情を爆発させたりするのではない。彼の演技は、まるで山のふもとに湧く清水のように、静かに、しかし確かな意思をもって流れていく。

映画『侍タイムスリッパー』で彼が演じた高坂新左衛門も、まさにそういう人物だった。江戸から令和にタイムスリップした剣客でありながら、彼は驚きも焦りも一切見せない。言葉少なに、ただ周囲の風景を見つめ、現代人の振る舞いを観察し、少しずつ自分の「いるべき場所」を探していく。

現代のコンビニに入ったときも、Wi-Fiを拾う居酒屋に通ったときも、彼はどこか儀式のように礼儀正しくふるまう。それは滑稽にも映るが、同時に美しい。

その“静かな佇まい”は、決して作り込まれた演技ではなかった。共演の冨家ノリマサが語っている。

「彼はね、台詞を言ってないときがいちばん強い。座っているだけで、もう“侍”なんですよ。何もしていないようで、全部してる。男として惚れますよ、ああいう役者には」

山口自身も、この役を演じるうえで**「役を演じるのではなく、生きる」**というスタンスを貫いたという。

「侍が令和に来たら、確かに驚くとは思う。でも、高坂は“驚かないことを選んだ侍”なんです。彼の中には信念があって、それを軸にすれば、どんな時代でも道を見失わない。そういう人物像にしたかった」

台詞よりも所作、声よりも姿勢、音よりも間。まさに彼の演技は“身体全体で語る演技”であり、それは25年間、数多くの時代劇で培ってきた職人技に他ならない。だがそれは、決して“型にはまった演技”ではない。

その言葉通り、山口の演技はまるで墨絵のようだった。派手な色彩はないが、筆致と間合いの一つひとつに深い余韻が残る。観客の心に染みるのは、きっとそういう演技だろう。

「高坂新左衛門という器」を生きること

高坂新左衛門という人物は、決して“わかりやすいヒーロー”ではない。剣の腕は確かだが、その技を誇ることはない。怒りに震える場面もあるが、刀を抜くのは最後の最後。どちらかといえば、己の存在すら消そうとするように、淡々と歩みを進める。

彼が生きてきた江戸という時代では、それが“侍”としての矜持だった。だが、令和の世界はそうした「静かな強さ」を測る物差しを持たない。SNSで目立った者が称賛され、空気を読めなければ置いていかれる社会。高坂は、そんな世界で一度は完全に孤立する。

だが、彼は怒らない。戦わない。代わりに、小さな場所で、少しずつ誰かと心を交わしていく。コンビニ店員の少年との会話。弁当屋の年配女性とのやりとり。失語症の女の子との、言葉を使わない交流。

その一つひとつが、彼を少しずつ“現代に生きる人間”にしていく。そして同時に、観客である私たちの心にも、静かに火を灯していく。

山口馬木也は、その役を演じたのではなく、生きた。彼の中にある「不器用な優しさ」と「余計な言葉を持たない強さ」が、そのまま高坂新左衛門という器に注ぎ込まれたのだ。

「俳優」という名の遠回り

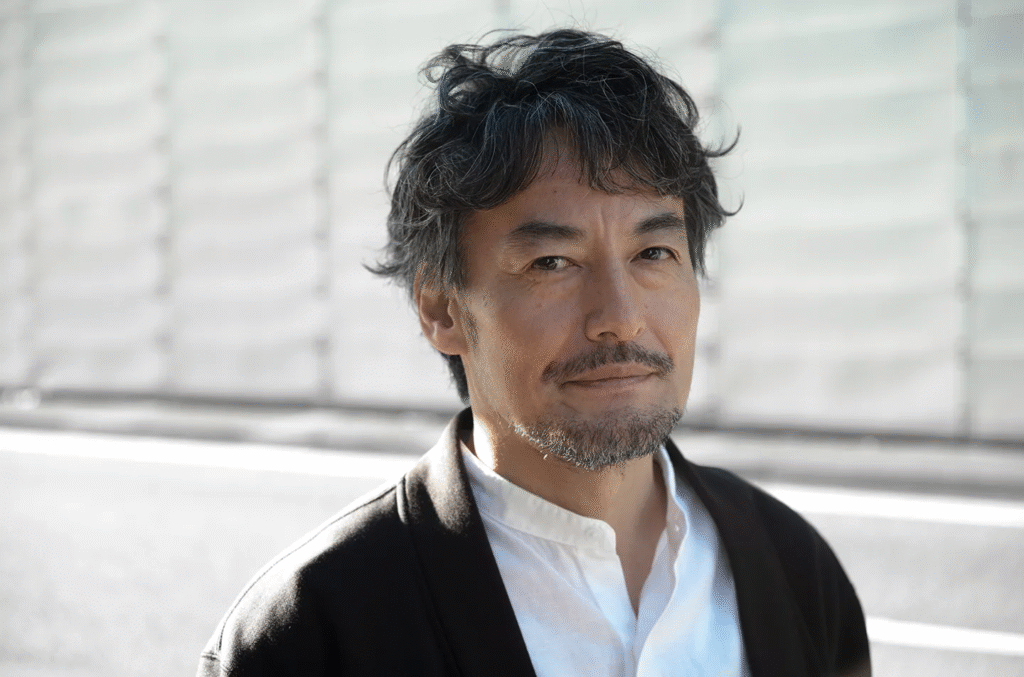

彼の俳優人生を語るとき、「遠回り」という言葉は避けられない。

山口馬木也は、1973年、岡山県総社市に生まれた。家は代々続く職人一家。木工職人だった祖父、家具職人の父。幼い頃は「家業を継ぐのが当然」とされる空気の中で育った。だが、彼は高校卒業後に京都精華大学の美術学部へ進学。油絵を学びながら、音楽にも没頭した。バンド活動にのめり込み、昼は絵、夜はライブハウスという日々。将来の道など、ぼんやりとしか見えなかった。

「何者にもなれていない感覚だけは、ずっとありました。だから焦ってた。職人にもなれない、絵でも食べていけない、バンドも解散して。じゃあ自分は、いったい何者なんだって」

大学を出た後は、バーテンダーとして働いた。夜の空気とカウンター越しの会話が心地よく、どこか“演じている自分”にも気づいていた。常連客に合わせて声色を変え、リアクションを計算し、振る舞いに微細な“間”を入れる。それは今思えば、演技の基礎だったのかもしれない。

俳優という仕事に出会ったのは、27歳のとき。友人の付き添いで訪れたワークショップで、初めて「芝居」というものに触れた。遅い出発だった。「まさか、自分がこの年齢で俳優を始めるなんて。だけど、初めて台詞を口にしたとき、“これかもしれない”って、身体が震えたんです」

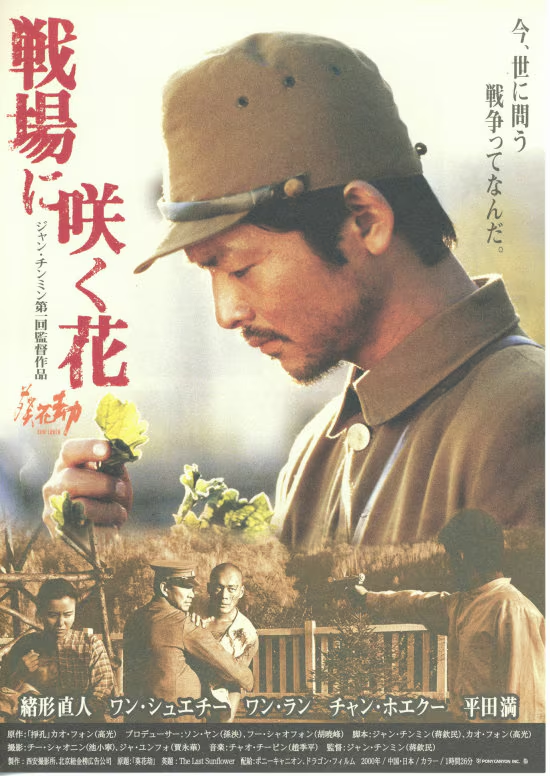

1998年、映画『戦場に咲く花』でデビュー。といっても、台詞はなかった。ただ立って、歩いて、振り返るだけ。だが、その所作の一つひとつに「意味を込める」という行為が、彼のなかで何かを目覚めさせた。

やがて蜷川幸雄演出の舞台『三人姉妹』に出演。稽古場では、台詞よりもまず姿勢を、間を、視線の向け方を叩き込まれた。山口にとって、それは原点だった。「言葉を使わなくても、身体が語れる。いや、むしろ、言葉よりも正確に“感情”が伝わる瞬間がある。蜷川さんはそれを教えてくれた。というか、徹底的に叩き込まれた」

それから四半世紀。山口は名脇役として、着実にフィルモグラフィーを積み重ねてきた。

『剣客商売』では無骨な用心棒を。

『麒麟がくる』では理知的な武将・藤田伝吾を。

『鎌倉殿の13人』では陰謀渦巻く朝廷に生きる公家を。

そのどれもが、台詞よりも「立ち姿」で観る者の記憶に残った。遅咲きであることに、劣等感はなかったのだろうか。

「もちろん、何度も挫けかけましたよ。でもね、時代劇に出るたびに、“お前にはここが合ってる”って言ってもらえることが増えた。それがすごく嬉しかった。刀の所作、袴の歩き方、台詞の間。全部、ちゃんと評価されていたんだって」

彼にとって“時代劇”は、演技を磨く場であり、自己肯定感を育てる土壌でもあった。派手ではないけれど、確かな技術が求められる世界。そこに山口馬木也という人間は、深く、静かに、根を下ろしていったのだ。

現代を生きる侍、そして彼の現在地とは。

山口馬木也という俳優の存在を語るとき、そこには常に「時代劇」という言葉が付きまとう。彼はそれを“縛り”とは捉えていない。むしろ、**「自分が帰る場所」**として、静かに大切にしているようである。

俳優という職業は、ときに“不確かな世界”でもある。いつ何の仕事があるかもわからず、評価されるかどうかも運に左右される。だが、山口にとって、時代劇は「自分を見つけてくれた場所」だったのかもしれない。

──刀の持ち方。

──正座から立ち上がる動き。

──呼吸の合間に入る“間(ま)”。

──名もなき足軽の目線、下げ渡す視線。

それらすべてが、彼にとっては“演技”ではなく“所作”だった。演じるのではなく、**「生きる動き」**として身体に染み込ませてきたのだ。

時代劇の現場では、その“所作の美しさ”が何より求められる。余計な演出や音楽がなくとも、立っているだけで“侍”に見えなければ意味がない。だからこそ、山口のように**「立ち姿が絵になる俳優」**は重宝される。

実際に、あるベテラン監督は言っていた。

「山口くんはね、立ってるだけで時代劇になる。説明しなくても“その時代を生きてきた男”に見えるんですよ。そういう俳優は、ほんとに少ない」

長い年月をかけて、彼の身体は“時代”と同化していった。歩き方、座り方、眼差しの揺らぎ。その一つひとつが、侍という“器”の中に自然と収まっていく。とはいえ、それは決して“守りの演技”ではない。

山口自身は、現場ごとに“壊す”ことも意識しているという。

その積み重ねの延長線上に、『侍タイムスリッパー』があった。

あの映画で、山口が演じた高坂新左衛門は、まさに“令和に現れた最後の侍”だった。だが、その佇まいはどこか新しく、同時に懐かしかった。いまどきの流行りとはかけ離れているのに、なぜか現代にフィットする。

それはきっと、山口が“型を壊しながら、型に愛されてきた”俳優だからだろう。

映画の終盤、高坂がある行動を取るシーンがある。それは物語のクライマックスであり、彼の“選択”を象徴する場面だ。観客の多くが涙した。だが、そこに台詞はない。あるのは、ただ一つの“立ち姿”だけ。

スクリーンの中で、雨の中を立ち尽くすその後ろ姿は、まるで永遠の一瞬を切り取ったかのようだった。セリフよりも強く、表情よりも雄弁に、彼の「答え」がそこに宿っていた。

「何も語らないことが、一番伝わることもある。そう信じられるようになったのは、やっぱり時間のおかげです。遅咲きだったけど、ちゃんと花が咲いたんだなって、ようやく思えました」

彼の現在地は、そんなふうに静かに輝いている。

“主演”という肩書に浮かれることもなく、“時代劇の星”として飾り立てることもない。ただ、「俳優としてそこに在る」こと。それが、山口馬木也という人間が選び取った、唯一の正解なのだ。

語らなかった言葉を、今。

「主演」という肩書きが、人をどう変えるのか。ある人は、それを目標とし、ある人は、それを宿命とする。

だが、山口馬木也という人間は、それを**「役の一つ」**として静かに受け取った。

2024年夏。映画『侍タイムスリッパー』の舞台挨拶。報道陣のライトが交錯するなか、マイクを握った山口は、ほんの一言、こう語った。「主演という言葉に、特別な意味は感じていません。ただ……ようやく、自分の立ち位置に、光が差した気がしています」その言葉は、謙虚でもあり、覚悟にも似ていた。

失うことと、積み重ねること

『侍タイムスリッパー』の撮影中、彼が最も大事にしていたのは“沈黙”だったという。

役の中心にあったのは「言わない」「語らない」「黙っている」こと。

「今の時代って、みんなすぐに“説明”しちゃうでしょう? 気持ちも、状況も。だけど、江戸の人間って、たぶん“言わない美学”を持っていたと思うんです」

高坂新左衛門という男は、まさにそういう人物だった。

その沈黙の裏にある、過去の戦、家族の記憶、誓い、孤独……

それらをセリフにせず、身体で語ること。それが今回、最も難しかった部分だったと語る。

「沈黙って怖いんです。下手すると“無”になっちゃう。だからこそ、そこに魂を込めるためには、何かを削ぎ落とさなきゃいけない。欲とか、照れとか、見栄とか、そういうもの全部」

その言葉に、ある種の“修行僧”のようなものを思い浮かべた。

演技とは、足していくものではなく、削っていくもの。

派手な演技ではなく、存在するだけで物語になるという境地。

それは、きっと25年という時間がなければ辿り着けなかった場所なのだろう。

目立たない、でも、確かに必要とされている存在。

派手ではない、でも、観客の心を震わせる存在。

彼は、そういう俳優でありたいのだ。

映画のクライマックス、雨の中で立ち尽くす高坂新左衛門の後ろ姿。

あのシーンがこれほどまでに多くの観客の胸を打ったのは、きっとその“咲き方”の美しさゆえだ。

「ようやく、俳優でいられてよかったなって思えるようになったんです。主演じゃなくても、評価されなくても。“その場所にいられること”が、今はもう十分すぎるぐらい幸せなんです」

その言葉には、何の誇張も、何の虚飾も感じられない。25年、遠回りをして、静かに咲いた花は、いま穏やかな風に揺れている。

終わりのない旅の、はじまり。

雨が降った翌朝の、ひんやりとした空気。

土の匂いが濡れた風と一緒に届く。

──もし、山口馬木也という俳優を風景で表すなら、きっとそんな空気になるだろう。

それは決して、劇的でもドラマチックでもない。

でも、確実に心のどこかを満たすような、**「静かな温度」**を持っている。

主演という大役を終えた山口の現在地には、華やかな達成感よりも、もっと深くて澄んだ思いがあった。

「“ここで終わってしまうんじゃないか”って、撮影が終わった直後は少しだけ思ったんです。これ以上の役に、もう出会えないかもしれないって。でも……逆に、“だからまた探したくなる”と思えたんです」

そこには、何かを成し遂げた男の“満ち足りた不安”があった。

「またゼロから始めたい」

『侍タイムスリッパー』の公開以降、山口馬木也の名前は、これまでにない速度で広がりはじめた。

SNSでは「こんなすごい俳優がいたのか」「声に心が震えた」「泣かされる立ち姿」といった声が相次ぎ、映画を観た多くの観客が、山口の過去作を振り返りはじめた。まるで、彼のキャリアが“逆再生”されていくように。

「嬉しいというより、不思議ですね。“いままでと何も変わってないのに”って思うこともあるんです。ただ、受け取り方が変わったというだけで」

そこにあるのは、自分が変わったのではなく、“観る人の目線”が変わったという冷静な自覚。だからこそ、彼の姿勢は変わらない。むしろ、より“素”の自分に還っていくような感覚があるという。

「僕、今すごく“原点に戻りたい”気分なんです。小劇場でもいいし、映像じゃなくてもいい。セリフも立ち回りもないような、そういう“何もない役”をまたやってみたい。何かを削ぎ落としたあとで、またゼロから始めたい」

それは、“主演を経た者だけが語れる謙虚”ではない。

彼は、最初からずっとその場所にいたのだ。

そして今、改めて“そこに立ち返ること”を選ぼうとしている。

若手たちへのまなざし

『侍タイムスリッパー』では、山口演じる高坂と共演した若手俳優たちとの掛け合いも話題となった。彼らのフレッシュなエネルギーは、時空を超えた物語に躍動感を与え、山口の静かな演技と絶妙なコントラストを生み出していた。撮影現場では、山口が“若手の相談役”のような立ち位置になっていたという噂もある。

ある若手俳優は言った。

「山口さんは、セリフじゃなく“背中”で全部教えてくれる人でした。一緒に画面に映ってるだけで、自分の芝居の“嘘”がわかるんです」

それは、俳優としての“技術”ではなく、“人格”に裏打ちされた影響力だった。

これからの旅のはじまり

一見、目立たず、静かに、背景のように存在する。

だが、物語が進むにつれ、彼の“温度”が画面を染めていく。

そして気づけば、彼の名を、誰もが確かに覚えている。

山口馬木也。この名が“主演俳優”として定着するまで、25年かかった。

だが、それは決して遅くはなかった。むしろ今こそが、彼の旅のはじまりなのかもしれない。

コメント